Wie über “gerechte Zukünfte“ diskutieren, ja, gar nachdenken, wenn die Gegenwart jede Hoffnung zu ersticken droht, jede Beschäftigung mit einer anderen, alternativen, gerechteren Zukunft zu einem makabren Privileg verkommen lässt?

Und daher beginnt dieses Nachdenken mit der Frage: Wie? Wie über gerechte Zukünfte sprechen? Wie soll das möglich sein?

Und gerade wir, hier, im Rahmen einer Tagung zu Muslim Futures: Wie können wir als Muslim*innen über gerechtere Zukünfte nachdenken, sie imaginieren – wenn wir hier im Herzen der Destruktion leben, inmitten der Ausbeutung von Mensch und Umwelt? Wie – in einem Land, das zu den größten Rüstungsexporteuren dieses Planeten gehört? Wie – in einer der reichsten Industrienationen der Welt? All die Dinge, die uns umgeben, unser Leben so komfortabel, so unbeschwert gestalten, so erhoben über allem, was außerhalb unserer Grenzen liegt: Wo kommen sie, die Dinge, her? “Unser” Öl? Unser Strom? Unsere Nahrung? Unsere Kleidung? Unser Schmuck? Unsere Technik? Wessen Blut klebt an den Dingen, die wir tragen, konsumieren und mit denen wir uns schmücken? Wie – wenn ein so großer Teil unseres Wohlstands hier, unserer Sicherheit hier, an der Ausbeutung, Ermordung anderer auf anderen Teilen dieses Planeten baut? Wie – wenn unsere Sicherheit auf Kosten anderer geht. Jener, die in den Kriegen, die wir hier mitfinanzieren, sterben – ermordet – werden. Jener, die in den Gewässern, die Europa umgeben, ertrinken – ermordet – werden? Von Kongo über Palästina bis zum Sudan? Wie an gerechte Zukünfte denken – wenn für andere selbst das Überleben utopisch erscheint?

Wie an gerechte Zukünfte denken, wie diese imaginieren, wenn die Sicherheit anderer wiederum von unserer Kriminalisierung hierzulande abhängt? Wie wenn wir vom gesamtgesellschaftlichen “Wir” beständig herausdekliniert werden? Wie – wenn sich so viele von uns in den vergangenen Monaten nicht fragen ob, sondern wann wir auswandern sollten?

Wie? Nun. Gerade im Bewusstsein für alles Genannte. Gerade in Verantwortung für alles Genannte. Gerade aus den genannten Gründen. Weil wir Ressourcen besitzen, Möglichkeiten. Weil wir in Verantwortung sind.

Vor einigen Monaten besuchte ich im Rahmen einer Recherchereise einen Freund, der seit Jahren in einer Militärdiktatur lebt. Über die Jahre immer weiter isoliert, in denen stetig weitere Freund*innen zur Auswanderung gedrängt werden, inhaftiert werden oder plötzlich “verschwinden”. Jahre, in denen die Luft zum Atmen und Räume für Widerstand rarer und rarer geworden sind. Wir sprachen über die Frage des “Wann”: Wann auswandern? Wann kommt der Zeitpunkt, an dem wir gehen sollten? Er, der sich über all die Jahre, in denen er hätte gehen können, für ein komfortableres Leben hätte entscheiden können, sich immer wieder für das Bleiben und die Widerständigkeit entschieden hatte, sagte zu mir: All deine Privilegien, all deine Möglichkeiten, sie gehören nicht dir. Sie sind das Anrecht aller, die diese Möglichkeiten nicht haben, auf dich. Sie haben ein haq darauf.

Was also tun wir mit unseren Möglichkeiten und Privilegien? Sie erkennen. Sie nutzen. In Verantwortung treten. Erkennen, dass nichts von alledem uns gehört. Dass aber durch unseren Zugang zu diesen Möglichkeiten eine Verantwortung für uns erwächst.

Wie an gerechte Zukünfte denken, wie diese imaginieren? In dem wir durch das Beschäftigen mit diesen langfristigen Zukünften in Verantwortung treten. In Verantwortung, unseren Nachfahren gute Vorfahren zu sein. Ähnlich wie es die Väter und Mütter des Grundgesetzes vor über 70 Jahren getan haben: Sie haben mit dem Grundgesetz keine gesellschaftliche Realität festgehalten, keine Analyse der Gegenwart betrieben. Sie haben ein Ideal formuliert. Sie sind in Verantwortung getreten, um uns gute Vorfahren zu sein. Wir, heute, sind Vorfahren neuer, kommender Generationen. Es liegt an uns, ihnen gute Vorfahren zu sein.

Der Philosoph Olúfémi O. Táíwò schreibt in seinem Buch “Reconsidering Reparations”:

Einige Generationen pflanzen die Bäume und überlassen es anderen, die Fässer aus ihrem Holz zu bauen und zu explorieren, was sie brauchen. Wenn wir es besser machen können, sollten wir es tun. Doch es reicht nun. Wenn wir zu unseren Lebzeiten – oder der Lebzeit von irgendjemandem – Gerechtigkeit erreichen wollen, sollten wir uns wie Vorfahren verhalten.

Unsere Vorfahren haben diese Welt im Guten wie im Schlechten nach ihrem Vorbild geschaffen. Wir sind es unseren Nachkommen schuldig, sie neu aufzubauen.

Warum aber ausgerechnet über Imaginationen und alternative Zukünfte nachdenken? Warum damit Zeit vergeuden?

Ich möchte zwei Zitate mit euch teilen, die mich wie eine liebevolle Ohrfeige trafen. Das Erste – von Toni Morrison – wird vielen bekannt sein. Die afroamerikanische Schriftstellerin sagte einst in einer Rede Folgendes:

“Die Funktion, die ganz ernsthafte Funktion von Rassismus, ist Ablenkung”, hat Toni Morrison gesagt. “Er hält dich davon ab, deine Arbeit zu tun. Er lässt dich immer und immer wieder die Gründe deiner Existenz erklären. Jemand sagt, du hast keine Sprache, und du verbringst zwanzig Jahre damit, zu beweisen, dass du eine Sprache hast. Jemand sagt, dein Kopf hat nicht die richtige Form, also lässt du Wissenschaftler daran arbeiten, die Richtigkeit deiner Kopfform zu belegen. (…) Nichts davon ist notwendig. Es wird immer noch eine weitere Sache geben.”

Das zweite Zitat stammt von einem der ehemaligen Chef-Berater des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush, der in einem Interview gegenüber der New York Times Folgendes sagte:

Wir sind jetzt ein Imperium, und wenn wir handeln, erschaffen wir unsere eigene Realität. Und während ihr diese Realität analysiert (…), handeln wir erneut, erschaffen andere, neue Realitäten, die ihr dann ebenfalls analysieren könnt. Und so wird es sich ordnen. Wir sind die Handelnden der Geschichte (…), und euch, euch allen, wird nichts übrig bleiben, als zu analysieren, was wir tun.

Wie viele unserer Ressourcen fließen in das Durchdringen, die Erfassung, Analyse und Dekonstruktion der Gegenwart? Wie viele unserer Ressourcen fließen hinein in die Beweisführung – in den Nachweis dafür, dass es sich nicht nur um einzelne Missstände, sogenannte “Einzelfälle” handelt, sondern dafür, dass es sich um strukturell bedingte, ermöglichte, gestützte und geschützte Missstände handelt?

Wieviel Zeit, Geld, Wissensproduktion? Und wie viel Zeit, Geld und Wissensproduktion fließen hinein in die Konstruktion dessen, was stattdessen sein könnte? Von Alternativen? Von gerechteren Formen der Praxis? Wie viel fließt in das Formulieren von Idealen, wie viel in die Praxis dieser?

So ist eine der zentralen Herausforderungen, denen wir im Bemühen um eine in jeder Hinsicht gerechteren Gesellschaft gegenüberstehen, der Schritt von der Analyse der Realität hin zur Imagination einer Alternative, hin zur Intervention in die Zukunft.

Denn: Während die einen dazu gezwungen, gedrängt und erniedrigt werden, um ihr Überleben zu kämpfen, zu verstehen, wie ihnen geschieht, zu analysieren, in der Hoffnung, Hebel bewegen zu können, die unser und das Überleben anderer sichern, sind wiederum andere damit beschäftigt, ihre für die uns bevorstehende Zeit zu konstruieren – die Zukunft zu kolonisieren.

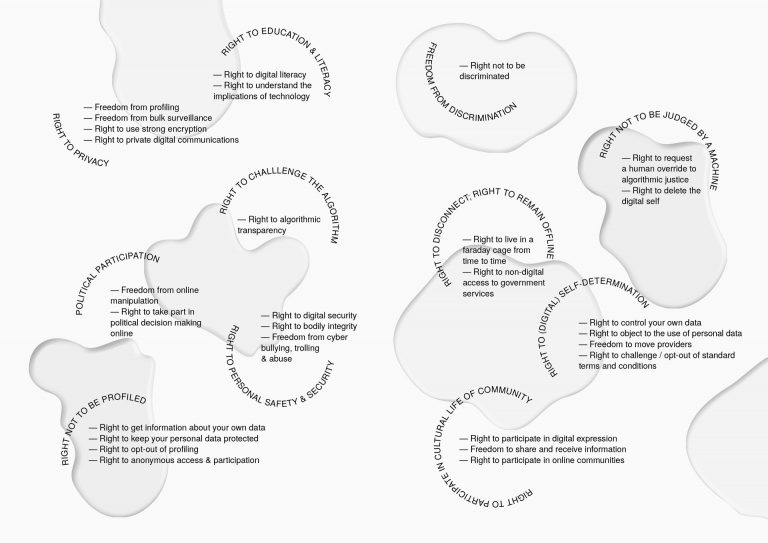

Denn: Wer hat das Privileg, sich zurück zu lehnen? Sich zu wundern, ob es nicht anders gehen könnte? Und wenn ja, wie? Wer besitzt in unserer Gesellschaft das Privileg, nicht mit Überleben beschäftigt zu sein, sondern mit dem Leben in einer Zukunft, die noch nicht einmal da ist? Wer besitzt das Privileg, diese Zukunft auch bauen, konstruieren, praktizieren zu dürfen? Wer besitzt das Privileg, zu träumen, Alternativen und Utopien imaginieren zu dürfen?

“Wir sind in einem Kampf der Imaginationen”, schrieb die afro-amerikanische Autorin Adrienne Maree Brown. “Trayvon Martin und Mike Brown und Renisha McBride und so viele andere sind tot, weil sie in der Vorstellung einiger weißer gefährlich waren. Und diese Vorstellungskraft wird so respektiert, dass diejenigen, die aufgrund einer eingebildeten, radikalisierten Angst vor Schwarzen töten, selten zur Rechenschaft gezogen werden.”

Wir leben also in einem Kampf um Vorstellungen und Imaginationen. Wer hat die Gesellschaft, in der wir heute leben – so wie sie ist und funktioniert – eigentlich erträumt? In wessen Zukunftsvision leben wir? Und wie sehen alternative Träume, Imaginationen, Wünsche und Zukünfte aus?

Stattdessen also werden unsere Vorstellungen von Zukunft, von den Möglichkeiten, kolonisiert. Denn viel zu wenige derer, die über unsere Zukünfte diskutieren und unsere Wahrnehmung dominieren, wissen, was es bedeutet, nicht über das Wochenende, das Monatsende, den nächsten Tag, den nächsten körperlichen Angriff, das nächste Attentat, den nächsten rassistischen Übergriff hinaus denken zu dürfen. Dabei sind es diese Menschen, ist es ihr Wissen, was es braucht, um tatsächlich wünschenswerte Zukünfte überhaupt diskutieren zu können.

So widme ich mich nun seit mehreren Jahren – allem trotzend, obwohl mich alles ins Jetzt drängt – dem Studium der Zukünfte von den Rändern der Gesellschaften dieser Welt. Ich suche. Nach Antwortansätzen. Studiere Orte, an denen Menschen den Mut fassen, alles anders zu tun, als sie es gelernt haben. An denen sie Solidarität und Zugewandtheit, Verantwortung und Verlässlichkeit üben. Studiere Menschen, die den Mut gefasst haben, über ihre Grenzen hinaus zu träumen. Zu imaginieren. Zu schaffen. Zu wirken.

Ein solcher Mensch ist Fatoş İrwen. Im Sommer 2021 besuchte ich in der Türkei anarchistische Kollektive, antikapitalistische Initiativen, interviewte oppositionelle Denker*innen, Autor*innen, Politiker*innen und Künstler*innen und Umweltorganisationen. So auch die kurdische Künstlerin Fatoş İrwen. In unserem Interview sprach sie über das Kreieren und Schaffen als Akt der Emanzipation.

Das Schaffen aus dem Nichts heraus, das Sprechen und Betrachten, aus dem Nichts heraus. In einer Gesellschaft, einer Umgebung, einem Raum, in dem sie für nichtig erklärt worden ist. Als Kurdin. Als widerständige, kritische Denkerin. Als Künstlerin. Als Frau. Als Mensch. 2016 wurde sie – von einem »geheimen Zeugen« zu Unrecht beschuldigt, terroristische Propaganda betrieben zu haben – und zu drei Jahren Haft verurteilt. Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi. Sie beschreibt, wie das Gefängnis bezweckte, ihr das Gefühl von Nichtigkeit zu geben. Und wie sie – eben durch das Gefühl der Nichtigkeit, nicht jedoch als Form von Unterwerfung, sondern als Emanzipation aus den Umständen heraus – anfing, zu schaffen. Zu kreieren. Gerade im Gefängnis. Gerade an einem Ort, an dem der türkische Staat sie mit Gewalt ihrer Autonomie berauben wollte, holt sie sich ihre Autonomie zurück.

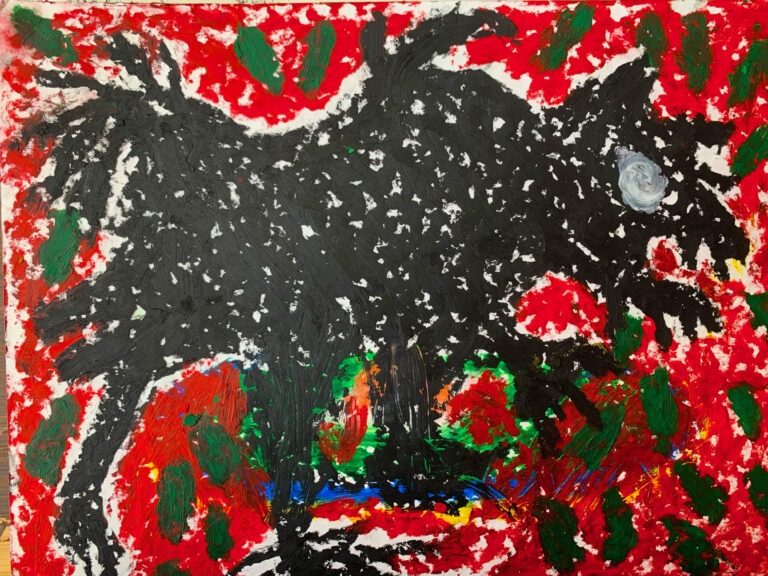

Im Gefängnis beginnt İrwen, der Unterdrückung und Kriminalisierung trotzend, aus dem Nichts heraus zu kreieren. Sammelt akribisch ihre langen Haare. Und die ihrer Mitinsassinnen, die nach und nach beginnen, ihr ihre Haare zu spenden, aus denen sie Kugeln formt. Muster. Geschichten webt. Die Ränder von Tüchern bestickt, beschmückt. Tücher, die sie beschreibt. Insekten. Farbschichten der Gefängnismauern. Sie sammelt, was sie findet. Und gibt den Dingen Bedeutungen, die weit über die Mauern der beengten Räume reichen, in denen sie der Staat versucht zu begrenzen. Sie erprobt: Das Entstehen aus dem Nichts. Das Sein aus dem Nichts heraus. Ihre erste eigene Ausstellung ist nicht nur ein Spiegel für das, was ist. Die Gewalt und Grausamkeit der Gegenwart. Sie schafft auch eine Ahnung davon, wie es anders, besser, gerechter werden könnte. Sie demonstriert die emanzipierte Verbundenheit durch das Bewusstsein für Nichtigkeit:

“Das ist es, was ein Mensch im Gefängnis zu spüren bekommt: Du bist wertlos. Denn wenn du wertvoll wärst, wärst du nicht hier, und wenn du wichtig wärst, säßest du nicht hier. Wenn du zum Beispiel wertvoll wärst, würden wir dir jenes geben, aber du verdienst nur so viel. Aber ist das denn so? Und was machen wir jetzt damit? Das war es, was ich mich gefragt habe. Genau diese Frage habe ich mir am ersten Tag gestellt. Was machst du denn jetzt? Es gibt nichts. Du bist platt. Du hast nichts. Du bist hier, was machst du jetzt? Komm schon, kriege es doch hier hin, wenn du dich traust, Fatoş, habe ich zu mir selbst gesagt.”

»Olağan Zamanın Dışında«, hat Fatoş İrwen ihre erste eigene Ausstellung genannt. Außerhalb der gegenwärtigen Zeit.

Und doch, das Andere, tatsächliche Alternativen, lassen sich nicht ergründen, ohne das Ergründen der Mauern, die sich durch unsere Gesellschaft ziehen. Jene, die drohen den Menschen dahinter ohnmächtig im Käfig zu hinterlassen. Ob der Macht der Sprache, der Gewalt der Worte, der Systematik der Unterdrückung. Wer anfängt zu erkunden, der schärft seine Sinne für die Ungerechtigkeiten dieser Welt. Und er droht zu erdrücken unter dieser Last.

Zu verstehen, wie Unterdrückung funktioniert, kann uns jeglicher Hoffnung berauben, wenn wir dem Irrglauben erliegen, diese Unterdrückung sei eine unveränderliche Konstante. Doch wenn wir das nicht tun, wenn wir diesem Irrglauben nicht erliegen, dann ermöglicht uns das Ergründen dieser Mauern, ihre Fragilität zu erkennen. Ihre Schwächen. Ihre Veränderlichkeit. Ihr Potenzial.

Wir sind nicht die ersten, die ihre Sinne schärfen und sich hoffnungsvoll auf das durchlässig werden dieser Mauern besinnen. Auf Wandel nicht nur hoffen, sondern dagegen anschreiben, handeln und kämpfen.

James Baldwin, ein afroamerikanischer homosexueller Schriftsteller, der sich in den 1960er Jahren nach Paris aufmachte, ins selbst auferlegte Exil, schrieb 1964 in seinem Essay “Why I Stopped Hating Shakespeare” über die englische Sprache:

Mein Problem mit der englischen Sprache war, dass sie meine Erfahrung in keiner Weise widerspiegelte. Doch nun begann ich die Sache ganz anders zu sehen. Wenn die Sprache nicht meine war, könnte es an der Sprache liegen; aber es könnte auch an mir liegen. Vielleicht war die Sprache nicht meine, weil ich nie versucht hatte, sie zu benutzen, sondern nur gelernt hatte, sie zu imitieren. Wenn dem so war, dann wäre sie vielleicht formbar genug, um die Last meiner Erfahrung zu tragen, wenn ich nur die Ausdauer aufbrächte, sie – und mich selbst – einer solchen Anstrengung zu unterziehen.

Ein feiner, aber fundamentaler Unterschied. Imitieren und kopieren wir die Welt? Oder gestalten wir sie, verändern sie, machen sie uns zu eigen? In der Außenwahrnehmung kann beides Handeln identisch, ununterscheidbar sein. Die exakt gleiche Handlung. Vermeintlich. Und doch, intrinsisch handelt es sich hier um komplett unterschiedliche Handlungen. Die eine gestaltet, die andere gestaltend. Die eine geformt, die andere formend. Die eine beengt, diktiert, die andere emanzipiert, eigenmächtig.

In dem Moment, in dem wir beginnen, die Welt zu gestalten, stören wir.

In dem Moment, in dem wir die Werkzeuge, die in unsere Hände gelegt worden sind, anwenden, stören wir. Sprache. Gesetze. Rechte. Kunst. Musik. Imagination.

In dem Moment, in dem wir unsere Kraft zu sehen, zu hören, zu bewegen, zu berühren, zu verändern, nicht nur erkennen, sondern auch nutzen.

Durch das Wissen darüber, wie das Gegenwärtige funktioniert. Das Wissen darüber, dass wir es sind, die gegenwärtig nicht nur in einer realen Dystopie leben, sondern diese auch oftmals unwissentlich und ungewollt am Leben erhalten. Aber auch durch unsere ständigen Versuche, etwas anderes zu erproben. Durch Räume, in denen wir spielen und imaginieren können. Eine Welt zu erproben, die noch nicht da ist, aber da sein könnte. Denn, um Brown zu wiederholen: “Wir sind in einem Wettkampf um Imagination.” Wer hat sich diese Welt erträumt? In wessen Imagination leben wir? Was sind unsere Imaginationen? Wovon träumen wir? Wie können wir diese Imagination zur Sprache tragen, in Räume tragen, in die Wirklichkeit tragen, erproben und vielleicht realisieren, dass sie nicht so schön ist in der Praxis wie wir sie uns erträumt haben, um dann daraus zu lernen und weiter zu träumen?

Heute tauchen wir ein in eine Welt der Imaginationen, in muslimische Zukünfte.

Heute nehmen wir uns –

allem trotzend – das Privileg

heraus, zu träumen, zu

imaginieren, zu erkunden, zu

ertasten, was nicht ist, aber

sein könnte.